Hier möchte ich nun meine „Schätze“ vorstellen.

Mitte der Neunziger Jahre hatte ich das Glück, einen Kellerraum als „Musikzimmer“ einrichten zu können – es beherbergt jetzt also „nur“ meine Anlage, meine Platten und einen Sessel. Das mag jetzt etwas egoistisch klingen – nur ein Sessel – aber vielleicht sollte ich die obigen Angaben etwas präzisieren: meine Anlage beinhaltet außer den „üblichen“ Geräten wie Verstärker, Phonovorstufen plus Prepres/Übertrager und Lautsprechern meist nicht weniger als acht (meist nicht besonders kompakte) einsatzbereite Plattenspieler, die Anzahl meiner Platten liegt um die 3500er-Marke, und der Raum ist gerade mal 11qm (elf Quadratmeter) groß und zudem durch eine abgehängte Holzdecke deutlich niedriger als normale Wohnräume.

Die Thorens-Laufwerke sind in der Überzahl – zur Zeit sind ein TD 124 und ein TD 124 Mk. II, je ein TD 127 und TD 150 sowie zwei TD 125 zugegen.

Dann gibt es noch sieben Nicht-Thorense: einen Transrotor Golden Shadow, vier Dual 1019, einen Technics SL-1200MK3D sowie einen EMT 938 (wobei es den im Thorens-Programm als TD 524 gab – hatte ich übrigens auch mal…).

„Referenz“ ist der EMT, ein Rundfunkplattenspieler. Natürlich ist er mit dem Tonarm EMT 929 ausgerüstet und darin eine „Tondose“ TSD 15 SFL. Da der EMT 938 über eingebaute Studio-Phonoverstärker verfügt – eine zusätzliche Prepre-Steckkarte besorgt die Verstärkung des MC-Systems -, kann er über einen Line-Eingang an den Vollverstärker angeschlossen werden – den Rogers E-20a (ursprünglich 4x 6L6, getauscht gegen KT66). Als Lautsprecher fungieren BBC-Nahfeldmonitore vom Typ LS3/5a, gebaut von Spendor. Die LS perfekt für die Raum“größe“, der Verstärker perfekt für die LS (weil im Auftrag von Rogers von Audionote UK speziell auf die Verwendung mit den LS3/5a hin konzipiert und gefertigt).

Nicht erschrecken bitte beim Anblick der beiden Dickschiffe zwischen den LS3/5a, die sind nur temporär zugegen. Es handelt sich um ESS Tempest Lab 1, amerikanische Klassiker aus den Siebzigern mit den berühmten Air Motion Transformer MHT von Oskar Heil. Es macht einfach Spaß, ab und an mal harten Rock oder knorrigen Blues mit solch brachialen Lautsprechern zu hören.

Im Normalfall bevorzuge ich aber die LS3/5a, welche mir insgesamt „feingeistiger“ erscheinen, ohne den für Rock erforderlichen Punch vermissen zu lassen.

Update Februar 2017

Angeregt durch einen Thread im Analog-Forum habe ich meinen alten Mission Cyrus One gesucht und auch tatsächlich wiedergefunden – vielleicht kennen Sie ja diese braune Britenkiste vom Hörensagen, es handelt sich um einen hervorragend klingenden kleinen Vollverstärker aus England. Ich habe ihn bei der Firma Bergmann in Großkrotzenburg von seinen Altersgebrechen kurieren lassen und betreibe ihn nun wieder an den LS3/5a, wobei er aber ab und an auch mal an die ESS Tempest, die ich immer noch habe (weil sie einfach super klingen), ran darf.

Der Rogers E-20a hat sich nach über 20 Jahren treuer Dienste nun mal eine Auszeit verdient und wurde von besagtem Mission – Mitte der Achtzigerjahre des vergangenen Jahrtausends zusammen mit zwei Heybrook HB1, die ich auch noch habe, erworben – abgelöst. Die LS3/5a kennen den Mission gut, er war vor dem Rogers der „Chef“ meiner Anlage und spielt jetzt wieder auf seiner alten Position.

Update Juni 2019

Ein großer Schritt: ich habe mir eine neue Phonovorstufe geleistet, die britische Cyrus Phono Signature, eine Quasi-Nachfahrin des ersten Cyrus-Produkts – und es steht hier gleich neben der Phono Signature. Die Möglichkeit, vier Tonabnehmer parallel zu betreiben und diese auch noch individuell und bequem per Fernbedienung einstellen zu können… das hat schon was. MM oder MC, MC-Low oder High, hoch- oder niederohmig… alles kann konfiguriert werden.

Ein Traum.

Nun zu den Plattenspielern…

Der Thorens TD 127 – ein wunderschönes Laufwerk, ein wahrer „Eyecatcher“ – ist der große Bruder des TD 126 electronic, ausgestattet mit dem 16poligen AC-Motor der 126er-Baureihe Mk. I, II und IV (der Mk. III, der meistverkaufte, hat ja den – angeblich etwas anfälligeren – 72poligen DC-Motor). Montiert war zuerst ein SME 3012, aktuell verbaut ist ein SME 312.

Der TD 150 ist aus der ersten Serie, also mit Tonarm TP-13, ohne Antiskating-Vorrichtung. Im Vergleich eher klein, klassisch-minimalistisch, wunderschön. Top-Zustand. Das Headshell TP-50 ist auch für den TP-25 des 125ers geeignet.

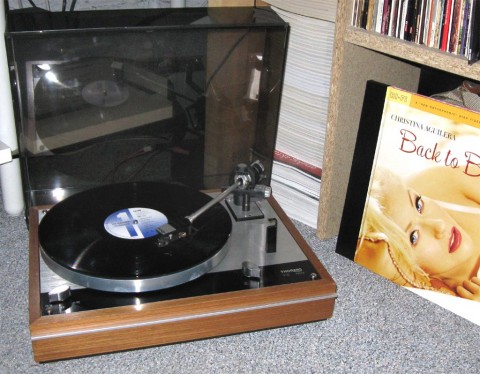

Der Thorens TD 125 (Walnusszarge, erste Serie, mit Tonarm TP-25) ist ebenfalls in Top-Zustand und ein „Hingucker“. Einziges Manko: das Tonarm-Gegengewicht hat sich im Laufe der Jahrzehnte etwas „hängen lassen“ (eine bekannte „Krankheit“ dieser Arm-Familie – dat Dingens ist immerhin ca. 40 Jahre alt -, hat aber zum Glück keinen Einfluss auf die Performance).

Der Thorens TD 125 LB (ebenfalls erste Serie, LB steht für Long Base, die Zarge wurde verbreitert zur Aufnahme von 12″-Tonarmen) trägt einen hierzulande eher seltenen amerikanischen Tangentialarm, den Rabco SL-8E, der über eine per Elektromotor angetriebenen Kette funktioniert, die den Armschlitten nachführt. Als kleine Besonderheit ist der Rabco nicht fest montiert, sondern steht allein durch sein Eigengewicht stabil auf dem Armbrett. Das Subchassis funktioniert trotz des höheren Gewichts problemlos.

Dann wären da noch die beiden 124er – es handelt sich einmal um einen TD 124 in klassischer schwarzer Rundzarge (Schopper-Nachbau) mit SME 3012, Nummer Zwei ist der TD 124 Mk. II in einer Zarge für zwei Tonarme. Montiert ist hier ebenfalls ein SME 3012, der zweite Arm ist ein Fidelity Research FR-64S.

Der TD 124 Mk. II weist überdies weitere zwei Besonderheiten auf: erstens hat er das mit „nur“ 3kg Masse etwas leichtere Alu-Schwungrad (keine magnetischen Einflüsse auf die empfindlichen MC-Systeme, das schwerere eiserne 4,5kg-Schwungrad – seinerzeit Standardausstattung – übt je nach System bis zu 0,75g Eigenanziehung auf den Tonabnehmer aus) und zweitens wurde der E50-Motor gegen den Papst-Außenläufer ausgetauscht.

Der Transrotor Golden Shadow ist mit einem SME Series IIIs ausgestattet. Ein solcher Transrotor war 1980 übrigens mein erster „richtiger“ Plattenspieler, er spielte damals zusammen mit einer Vollverstärker-Tuner-Kombi von Accuphase an Klipsch Heresy Lautsprechern, Tonarm war der SME Improved, das System ein Dynavector HO-MC (DV-10 glaube ich). Ich habe ihn dann 1986 für einen grünen Acrylglas-Transrotor (TR Green Piece – heute frage ich mich, was in aller Welt mich damals zu dieser Geschmacksverirrung treiben konnte ;)) in Zahlung gegeben, ihm aber immer nachgetrauert – und 28 Jahre später steht nun also endlich wieder ein Golden Shadow hier.

Die vier Dual 1019 schließlich sind ebenfalls alle in hervorragendem Originalzustand (einer residiert allerdings in einer kleinen schicken neuen weißen Zarge) und können dank vorhandener Wechselachsen AS9 und AW2 bei Bedarf sogar als Single- oder LP-Wechsler eingesetzt werden. Der im „kleinen Weißen“ gekleidete 1019 spielt übrigens mit dem Dynavector Karat gaaanz hervorragend.

Den Technics SL1200 MK3D (Import aus Japan) betreibe ich mit einem Spannungswandler am deutschen Stromnetz. Gründe für die Anschaffung dieses Direkttrieblers waren 1. ich wollte schon immer mal so einen „DJ-Kiste“ haben, zumal der SL1200 auch in Hifi-Kreisen durchaus sehr gut beleumundet ist und 2. ich möchte einfach mal fix (=per SME-Headshell) Systeme wechseln können.

Bis auf den EMT, der wegen des Tonarmanschlusses nur mit der Original-Tondose betrieben werden kann und wie beschrieben über eine eingebaute MC-Phonovorstufe verfügt, sodass er an einem Line-Eingang Anschluss findet (da ist nur der Tuner-Platz belegt – ein wunderschöner Accuphase T 101 von 1974 ist dort zuhause -, Digitalzeux 😉 besitze ich ja keins), werden die anderen Plattenspieler je nach Gusto mal mit diesem oder jenen System ausgerüstet und mal an dieser oder jener Phonovorstufe (siehe hierzu auch das Update Juni 2019 weiter oben).

Es stehen zur Verfügung: der interne Phonozweig des Rogers, zudem als externe Phonovorstufen eine Brinkmann Fein sowie eine Pass Pearl mit XONO-MC-Platinen. An die Erstgenannten finden ein MC-Headamp (Denon HA-1000, Verstärkung MM/24dB/32dB) bzw. ein Übertrager (Denon AU-340, umschaltbar MM/3/40 Ohm, Eingänge für zwei Laufwerke) Anschluss. Die Pearl ist auf MC geschaltet, kann aber intern problemlos auf MM-Betrieb umgestellt werden.

Die Mehrzahl der Tonabnehmer ist ebenfalls japanischer Provenienz – Denon DL 103 D (3x vorhanden, ellipt. Nadel, VTF 1,5g), S (2x vorhanden, ellipt. Nadel, VTF 1,8g), SL (ebenfalls 2x vorhanden), GL (Goldspulen), FL, C1, Pro (modifiziert durch Highphonic, VTF 2g) und vdH (dazu habe ich keine näheren Angaben, es läuft aber absolut hervorragend mit 2g Auflagekraft), DL 107, 108 D und 109 D (diese drei MM, Suffix D bedeutet ellipt. Nadelschliff), Fidelity Research FR-7f und FR-5E (MM), Dynavector Karat 23R, Micro LC-40W, Audio Technica AT-OC9 II ML. Weiterhin gibt es unter den MMs noch ein Philips GP422/II, ein Philips GP400/II, ein Ortofon VMS30E Mk. II sowie einige Shure-Systeme: M75 ED Type 2, M75 B Type 2, M77 (alle mit NOS-Originalnadeln) sowie M-95 mit Dual DN-360 sowie (Nachbau-)Schellacknadel.

Musik

Blues, speziell Chicago Electric Blues, und Rock, hier speziell sogenannten Classic Hard Rock wie Led Zeppelin, Deep Purple etc. sowie Southern Rock wie ZZ Top, Lynyrd Skynyrd und Molly Hatchet, sehr gerne aber auch Porcupine Tree, Abba und viel viel mehr ;-).

Während der letzten Jahre habe ich zudem eine sehr starke Affinität zu Jazz aus den Fünfzigern und Sechzigern entwickelt, speziell Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey oder das Modern Jazz Quartet u. ähnliche Künstler. Ich habe mittlerweile eine recht stattliche Anzahl z. T. älterer Japanpressungen, die ohne Ausnahme makellos gefertigt sind und ganz hervorragend klingen.

Und es hat offenbar etwas mit dem Alter zu tun – mittlerweile höre ich auch mal ganz gerne Klassik, insbesondere Barock-Trompetenkonzerte bereiten mir große Freude (z. B. Albinoni, Haydn, Hummel und Purcell gespielt von Maurice André, Ludwig Güttler oder Wynton Marsalis).

Abschließend einige Worte zur Reinigung unseres „schwarzen Goldes“. Ich habe Erfahrungen mit einigen Plattenwaschmaschinen gemacht, darunter professionelle wie Hannl und Keith Monks. Parallel habe ich (etwa 2002) eine eigene Methode „entwickelt“, die ich Cheap Thrill nannte und erstmals auf den Waschseiten meiner Webseite Vinyl-lebt.de veröffentlichte. Mittlerweile glaube ich diese Methode weitestgehend perfektioniert zu haben, und in den Fachforen im Internet gibt es eine Menge LP-Liebhaber, die sich sehr angetan von den Ergebnissen geäußert haben, zumal sich der Aufwand sehr in Grenzen hät.

Ich habe dazu auch ein kleines Filmchen gemacht – wenn Sie Interesse haben, finden Sie die Beschreibung des Cheap Thrill und auch die Veranschaulichung durch den kurzen Film unter www.plattenwaschen-cheapthrill.de.

Hier nun einige Bilder… (weiter unten dann auch von Geräten, die ich nicht mehr habe)