Inhaltsverzeichnis

Die Legende

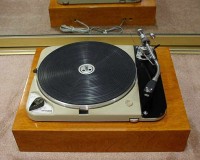

TD 124 bzw. TD 124/II (ab 1966) – schwere Laufwerke für den Rundfunk und den „ambitionierten Musikliebhaber“, der Beginn der Legende.

Vorgestellt 1957

Thorens begegnete dem Problem vieler zeitgenössischer Reibradler – Motorvibrationen konnten vom Reibrad direkt auf den Plattenteller übertragen werden – , indem der (zudem mit nur 10 Watt relativ schwache, aber dennoch mehr aus ausreichend dimensionierte) Motor über einen zusätzlichen Riemenantrieb vom Reibrad entkoppelt wurde. Die störenden Vibrationen konnten so sehr stark abgemildert werden. Der Plattenteller besteht aus zwei Teilen: der schwere Subteller aus Gusseisen (4,5kg, magnetisch – später gab es als Sonderausstattung einen 1,5kg leichteren Teller aus nicht-magnetischem Zink-Spritzguss) wirkt wie ein Schwungrad (engl. Flywheel), während der eigentliche Plattenteller mit der aufgelegten Gummimatte aus Aluminium (Gewicht 500 g) besteht. Über eine Kupplung konnte dieser Plattenteller leicht angehoben und so vom Subteller getrennt gestoppt werden, während Motor und Subteller weiterliefen. Durch dieses System konnte in der Praxis einerseits der Verschleiß des Reibrades erheblich reduziert und andererseits eine extrem kurze Start- und Stoppzeit (<1s) ermöglicht werden; die Hochlaufzeit des gesamten Antriebssystems dauerte ebenfalls nur wenige Sekunden.

Technik

Vierpoliger Induktionsmotor E50, Übertragungsmechanismus mittels Gummi-Treibriemen von der Motorachse (umsteckbarer Pulley mit Durchmessern für 50Hz- oder 60Hz-Betrieb, mit 2 Madenschrauben gesichert) auf das unabhängig gelagerte Stufenrad (mit Wirbelstrombremse), von dort über ein 80 mm durchmessendes Gummi-Reibrad auf den inneren Rand des Plattentellers (= kombinierter Riemen-/Reibrad-Antrieb). Geschwindigkeiten 16, 33, 45 und 78 U/Min.

Ausgerüstet mit einem Stroboskop sowie einer Drehzahlfeineinstellung (+/- 3%, durch patentierte Magnetbremse).

1977 war dann der Lagervorrat an E50-Ersatzmotoren erschöpft und die Firma Papst entwickelte speziell für den 124er einen sogenannten „Außenläufer-Motor“, der den Vorteil einer großen Schwungmasse nutzte. Mit diesem Motor konnten außerdem die Rumpelstörungen um fast die Hälfte reduziert werden. Da mit diesem Motor aber der im Gerät eingebaute Spannungswähler nicht mehr genutzt werden durfte, wurden zwei Varianten angeboten (3805-200 für 200-240 Volt/50 Hz, 3806-110 für 100-125 Volt/60Hz).

Eingebauter Single-Puck, versenkt, außerdem ist eine Libelle in das Chassis aus Aluminiumguss eingelassen.

Entkopplung des Motors vom Chassis (3-Punkt-Aufhängung, je ein Gummidämpfer), Entkopplung des Chassis von der Zarge durch vier Gummipuffer („Pilze“).

Wechselbare Armbretter, für 9- und 12-Zoll-Arme geeignet. Wurde mit verschiedenen Zargen und mit verschiedenen Armen ausgerüstet und außerdem als Einbaulaufwerk verkauft.

Primäre Unterscheidungsmerkmale TD 124 zu TD 124/II (ab 1966):

TD 124 cremefarben, TD 124/II grau. Die Gummimatte auf dem Aluteller hat beim TD 124 viele durchgehende Ringe, beim TD 124/II deutlich weniger und zudem durchbrochene Ringe. Die Bedienfelder (links vorne) sind unterschiedlich gestaltet (auf den Bildern zu erkennen).

Der entwicklungstechnisch wichtigste Unterschied war jedoch die modifizierte Motoraufhängung mit nun sechs (3×2) statt bisher drei (3×1) Gummidämpfern.

Preise

Preise 1963 : Laufwerk TD 124 395 SFr, mit Tonarm BTD-12S und Shure-Diamant-System 629 SFr.

Preise 1968 : Laufwerk TD 124/II 515 DM, mit Tonarm TP-14 725 DM, mit TP-14 und Tonabnehmer Stanton 581 (MM) 990 DM, mit TP-14 und Tonabnehmer Ortofon S 15 T (MC) 1020 DM.

Der TP-14 kostete mit “Aufsetzhilfe” (=Lift) und Montageplatte PLN-14 212 DM (1968).

Für SME 3009/PLN-09 bzw. 3012/PLN-12 wurden ebenfalls 1968 383 bzw. 404 DM verlangt.

Testbericht TD 124/II Hifi-Stereophonie

Verwandte Modelle

TD 121

Dieses selten anzutreffende Modell wurde 1961 als abgespeckte Version des TD 124 vorgestellt. Das gegossene Chassis war identisch, das solide Laufwerk hatte das gleiche Antriebssystem mit Riemen und Reibrad, musste jedoch mit nur einer Drehzahl (33 U/min) auskommen. Die Drehzahlfeineinstellung erfolgte wie beim TD 124 durch die patentierte Magnetbremse.

Der einteilige Plattenteller ohne Kupplungsmechanik hatte ein Gewicht von 3 kg, das Tellerlager hatte einen Durchmesser von 10mm. Ein Stroboskop war nicht vorhanden, ebenso fehlte eine Spannungsanpassung in der Exportversion, da dort ein spezieller 110 V Motor eingebaut wurde.

Qualitativ lag der TD 121 in jeder Beziehung auf dem Niveau des 124er.

TD 135

War der TD 124 in erster Linie für den professionellen Einsatz in Studios konzipiert, wendete sich Thorens mit dem kleineren Bruder TD 135 eher an den „anspruchsvollen Amateur“ (so der Prospekttext). Der 135er hatte einen leichteren Plattenteller, etwas kleiner dimensionierte Lager und musste ohne integriertes und beleuchtetes Stroboskop auskommen (Die Markierungen befanden sich auf dem Plattenteller). Die deutlichsten Unterschiede zum 124er waren jedoch das Chassis aus Stahlblech und der fest installierte Tonarm BTD-12 S.

Das aufwendige Antriebssystem mit Riemen, Reibrad und Kupplung war dagegen nahezu unverändert übernommen worden. Wenn der Antriebsmotor durch Betätigen des Drehzahlwählers eingeschaltet war, konnte der Plattenteller durch Schwenken des Tonarms zur Schallplatte in Bewegung gesetzt werden.

Weiterhin besaß der 135er eine Vorrichtung, die das Laufwerk wahlweise am Ende der Schallplatte abschaltete (der Schalter vorne halbrechts, Stellungen Manual oder Stop). Beim TD 135 Mk. II war der Tonarm BTD-12 S durch die Weiterentwicklung, den TP 14, ersetzt worden.

TD 184

Der TD 184 ähnelte konstruktiv dem TD 124. Das aufwendige Antriebssystem mit vier Drehzahlen und Feinregulierung über eine Wirbelstrombremse war weitgehend übernommen worden. Der Plattenteller war jedoch kleiner (25 cm Durchmesser) und der aus Duraluminium gezogene Tonarm BL 104 fest installiert. Zudem war das Chassis aus zweifach tiefgezogenem Blech hergestellt, während bei den teureren Geräten ein massives Gusschassis verwendet wurde.

Die Besonderheit dieses Gerätes war der vollautomatische Betrieb (jedoch ohne Tonarmrückführung am Ende der Wiedergabe). Der Aufsetzpunkt des Tonarms konnte in Abhängigkeit des Schallplattendurchmessers (18, 25 oder 30 cm) vorgewählt werden. Am Ende der Schallplattenseite wurde der Tonarm per Lift angehoben und das Laufwerk abgeschaltet. Der TD 184 L war ab Werk mit einer Holzzarge ausgestattet.

TD 134

Bis auf die komfortable Automatikfunktion entsprach der TD 134 technisch weitgehend dem TD 184. Das aufwendige Antriebssystem mit vier Drehzahlen und Feinregulierung über eine Wirbelstrombremse stammte vom TD 124 ab. Ebenso wie beim 184er war der Plattenteller jedoch deutlich kleiner (25 cm Durchmesser). Der fest installierte Tonarm BL 104 war aus Duraluminium gezogen und ab Werk auf eine Auflagekraft von 3,5 g eingestellt.